Der grosse Wettbewerb des Leidens und Strenghabens

Wer hat eigentlich das anstrengendste Leben? Wer schläft am wenigsten, versinkt am tiefsten im Alltagschaos? Wir überschlagen uns oft mit Gejammer – dabei gäbe es schönere Alternativen.

Kürzlich ist mir ein Phänomen aufgefallen; ich nenne es «Der grosse Wettbewerb des Leidens und Strenghabens». Da schrieb also eine ganz herzige Person in einem Forum, dass sie ihre Eltern sehr vermisse, die sie beide schon Mitte Zwanzig und innerhalb von kurzer Zeit verloren habe. Sie erzählte, dass sie mit ihren Kindern zwar oft die Schwiegereltern besuche, dass das aber nicht dasselbe sei und sie irgendwie nicht wisse, wohin mit ihrer Trauer.

Es war ein berührender Text, der mich kurz aus meinem Alltagsgedankengheusch holte.

Dann tat ich, was man nie tun sollte, weil es fast schon nachweislich Magengeschwüre und Falten macht: Kommentare lesen.

Eine Reaktion stach mir dabei besonders ins Auge: «Wenigstens hast du Schwiegereltern. Ich habe nicht mal das.»

Fürs Armsein gibt es keinen Preis

Das ist wohl traurig, ja. Aber diese Aussage spendet weder Trost (unter null, um genau zu sein), noch hilft sie der Person, die den Kommentar dahintippte. Ich kann mich ämel nicht erinnern, dass ein Administrator darunterschrieb: «Ah, ok, krass. Dann löschen wir den Post oben, weil du bist ja noch viel ärmer dran. Und hier noch ein Winterpneu-Gutschein von Kenny’s Autocenter für dich.» Weil, dies schon mal vorab, fürs Armsein gibt es keinen Preis (wir hätten bestimmt alle schon mal einen verdient).

Immer einmal mehr

Dieses Phänomen, andere bei der erstbesten Gelegenheit in ihrem Leid zu überbieten, fällt mir vermehrt auf. Nicht nur im Internet, sondern sogar bei meiner eigenen Mutter. Seit die Geburt meines ersten Kindes nämlich 19 lange Stunden gedauert hat, soll meine eigene plötzlich 23 Stunden gedauert haben. Dabei bin ich mir sicher, dass meine Geburt in früheren Erzählungen auch unter 20 Stunden lag. Jä nu. Sei’s drum.

Aber so und ähnlich hallt es mir überall entgegen: Wenn eine Frau erzählt, dass sie in der Schwangerschaft 18 Kilo zugenommen habe, findet sich in zwei Sekunden bei egal welchem Anlass eine andere, die sicher nochmals 10 Kilo mehr zugenommen haben will.

Wieder eine andere erzählt müde und abgekämpft, dass sie seit Monaten immer nur zu vier Stunden Schlaf pro Nacht komme. Da plärrt es gleich aus mehreren Ecken: «Ich wünschte, ich könnte überhaupt mal vier Stunden am Stück pennen!»

Wir werden diesen Beitrag noch aufbretzeln für unsere neue Webseite. Drum sieht momentan nicht alles rund aus. Aber mal ehrlich: gut genug. Danke für deine Geduld!

Schlimmer geht immer

Und so geht es eifrig weiter: Der eine Mann hilft nichts, der andere noch nichtser. Der nächste verdient schlecht. Die vierte in der Runde wünschte, sie hätte überhaupt einen Typen. Die fünfte findet, lieber keinen, als einen, der dich nicht mal mehr anfasst. Und die sechste wäre froh, sie hätte so viel Freizeit, sich zum Thema Sex überhaupt auch nur einen einzigen Gedanken zu machen.

Das mag ja alles stimmen. Familien und Kinder haben und sich schlimmstenfalls von Teilen davon wieder verabschieden müssen und rundherum noch staubsaugen und irgendwann auch mal noch was anderes kochen als Stocki mit Brätchügeli ist phasenweise anstrengend.

Psychisch, physisch, ethisch, alles-isch irgendwie.

Unser Dasein als Mutter muss doch aber nicht zu einem Wettbewerb verkommen, wer das anstrengendste Leben hat?

Schlimmer geht immer. Und sicher ist es für alle ab und an streng. Aber wir sollten das nicht zu einem Grund heranwachsen lassen, der uns daran hindert, unserem Gegenüber richtig zuzuhören.

Es ist gut, dass das Muttersein in all seinen mehr und minder schönen Facetten an immer mehr Orten ein Thema ist.

Es ist gut, dass die perfekte Mutter imperfekt eben auch perfekt sein kann, dass darüber geredet und diskutiert wird. Dass wir – anders als unsere eigenen Mütter, in deren passiv-aggressiver Zornesfalte man ganze Kreditkarten verstecken könnte – meist mit ein paar Klicks ziemlich schnell irgendwo Gleichgesinnte finden, mit denen wir uns austauschen könnten.

So muss sich hoffentlich niemand mehr ganz isoliert und allein mit der manchmal auch erdrückenden Last dieser Anforderungen, Gefühle und Gedanken rumschlagen.

Ein Blick vor meine eigene Tür

Ich möchte mich von diesem Wettbewerb des Leidens und Strenghabens übrigens nicht ausnehmen.

Grad läuft es gut bei mir. Die Kinder haben aufgehört, sich mit Schleich-Pferden aufs Trommelfell zu schlagen und mit Neocolor die eierschalen-gelben Wände der Mietwohnung zu verzieren. Ich bin recht entspannt und habe pro Tag mehrere Momente, wo ich Sätze zu Ende denken und Nachrichten fertig tippen kann (inklusive abschicken). Es wird nicht ewig so bleiben, aber grad ist es gut.

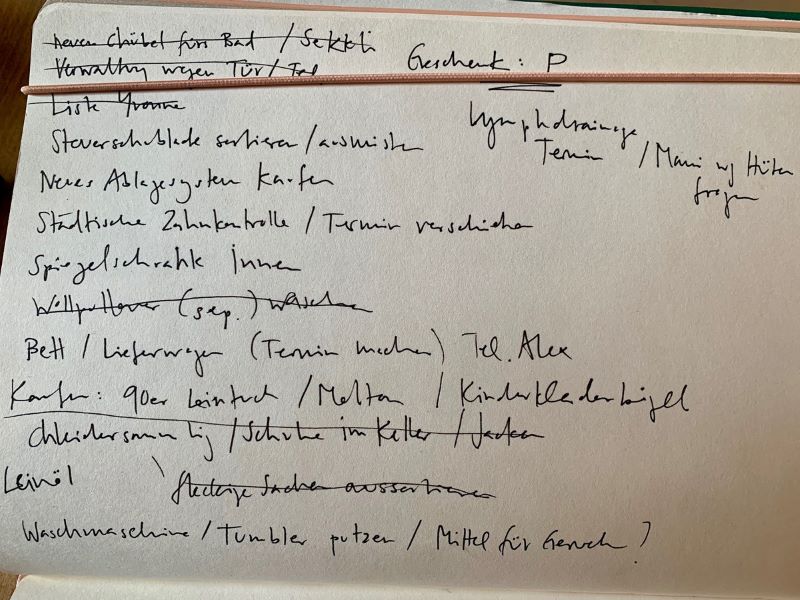

Es ist noch nicht allzu lange her, da war ich aber so dermassen im Seich mit schlaflosem Windelwechseln, beim Kinderarzt anrufen und dem Besetztzeichen zuhören, mit verbrannten Backofen putzen, Schnudernasen stoppen, schlecht kochen, Formulare ausfüllen, unterm Tisch schüfele-und-wüschele, Rückforderungsbelege retourschicken, Grind anschlagen, allem nachrennen und derweil zu nichts kommen, dass mein Nervenkostüm ein sehr dünnes war.

Dies hatte zur Folge, dass mich das Leiden und Strenghaben anderer manchmal unsäglich auf die Palme brachte. Ich befand ihr Lamento fast bitz als eine Zumutung.

Dass jetzt jemand das Gefühl haben könnte, er/sie müsse ausgerechnet mir, die ich doch letzte Nacht fünfmal aufgestanden war, erzählen, dass er/sie müde sei, wenn er/sie nach 22:30 ins Bett gehe. «Geh doch einfach früher ins Bett, du Depp!», wollte ich schreien. Als wäre die Geschichte der anderen Person ein weiteres To-do auf meiner ohnehin schon endlosen Liste; ein weiteres zu lösendes Problem.

Dabei liegt der Hund ganz woanders begraben.

Die Angst und der Schmerz, nicht gesehen zu werden

Nun, da ich also etwas Zeit habe zum Nachdenken, erscheint mir alles ganz logisch.

Wir möchten glaub einfach so fest, dass jemand weiss – wirklich weiss und sieht – was wir alles tun und machen die ganze Zeit, während uns eben niemand sieht; nicht am Arbeitsplatz, nicht am Konzert, nicht im Restaurant, nicht beim Event.

Wir nuuschen und studieren so viel im eigenen Mikrokosmos, tun so viel, was keinem auffällt, oder wovon wir denken, dass es niemand bemerkt. So dass wir dann, wenn das Thema auf etwas kommt, was uns betrifft, unser eigenes Leiden und Strenghaben lauter drehen.

Aber eigentlich ist es so doof.

Wenn wir unterbrechen und übertrumpfen statt einfach zuzuhören, sind wir genau der Grund, warum jemand anders sich eben nicht genug gesehen und gehört fühlt.

Wir vermitteln just das Gefühl, vor dem wir uns selbst am meisten fürchten: Dass unser Alltag zu wenig interessant sein könnte, als dass jemand wirklich zuhören möchte.

Bevor wir drum zu einem aneinander vorbeijaulenden Rudel Wölfinnen verkommen, möchte ich zu einem Moment des Innehaltens aufrufen und meine Bastelanleitung für ein paar Glücksgefühle im Alltag teilen.

1. Fühlen und fühlen lassen

Das Schwierigste zuerst: Lernen zu akzeptieren, dass das Schmerzempfinden bei allen anders ist. Wir wissen niemals etwas Genaues über den Schmerz der anderen, selbst wenn wir etwas Ähnliches erlebt haben. Schmerz und Leid sind so persönlich und relativ, dass man sich eigentlich nie anmassen darf, darüber zu urteilen.

Wenn uns jemand seinen Schmerz anvertraut, ist das real und existent – und verdient deshalb unsere volle Aufmerksamkeit (und keinen Vergleich mit unserem eigenen Schmerz).

Nur das zählt.

Bald sind wir dann auch wieder dran mit Erzählen und sind froh, wenn unser Gegenüber so zuhört, wie wir heute zuhören.

2. Aufmerksam beobachten und Komplimente verschenken

Unlängst beim Liebesbrief-Schreiben habe ich es gemerkt: Das beste Kompliment entsteht meist dann, wenn man jemand anderem einfach nur sagt, was man sieht, wenn man sie oder ihn genau ansieht.

Allein die Zeit und die Aufmerksamkeit, die es braucht, das zu tun, sind eine Wertschätzung. Formuliert man die Beobachtungen und teilt sie sogar mit, entsteht ein schönes Kompliment.

Probier’s mal aus (Karma wird kommen und dich abschmatzen).

3. Die eigene Geschichte aktualisieren

Schlaflose Nächte, Trotzanfälle, Körbchengrösse im hinteren Teil des Alphabets: Alles Strenghaben geht irgendwann vorbei. Wie bei den eigenen Kindern ist auch bei uns alles nur eine Phase. Plötzlich und unverhofft wird aus einer gefühlten Unmöglichkeit ein Lichtstreifen am Horizont.

Und ebenso plötzlich wird aus dem Lichtstreifen am Horizont vielleicht sogar ein ganzer Himmel, der sich über einem auftut und einem das Leben be-stern-funkelt.

Deshalb lohnt es sich, bei einer sich bietenden Gelegenheit in sich zu gehen und das eigene Narrativ ab und an wieder anzupassen.

Damit wir vor lauter Daily Struggles nicht in der Jammer-Schlaufe hängenbleiben, sondern all das Schöne, was wir uns einst so gewünscht haben, wieder sehen und geniessen können.

Weitere Beiträge von Livia Seiler:

Eine Liebeserklärung an ANY Working Mom

Häusliche Gewalt: Plötzlich ein Teil meines Lebens

Meine Mariske: Nichts Schickes, Französisches. Au Contraire.

Vorhang auf, Mariske ab: heute wird operiert (und geweint)

Informationen zum Beitrag

Dieser Beitrag erschien erstmals am 4. Februar 2020 bei Any Working Mom, auf www.anyworkingmom.com. Any Working Mom existierte von 2016 bis 2024. Seit März 2024 heissen wir mal ehrlich und sind auf www.mal-ehrlich.ch zu finden.

1x pro Woche persönlich und kompakt im mal ehrlich Mail.